Die Menschheit verfolgte schon seit jeher das Ziel ihre Bauwerke vor äußeren Einflüssen, wie Feuchtigkeit, Wind, Kälte und Sonne zu schützen. Eine besondere Rolle spielte dabei der Feuchteschutz. Die Kellerabdichtung ist ein wichtiger Teil des Feuchteschutzes in Gebäuden und hat das Ziel, die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen. In älteren Gebäuden stellen die Besonderheiten der Bausubstanz und die notwendigen zusätzlichen Maßnahmen zur Sicherung oft eine Herausforderung dar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowie eine Vielzahl an Kriterien zu berücksichtigen, um die beste Lösung zu finden. Feuchte Kellerwände können zu Substanzschäden, Wärmeverlust und Schimmelbildung führen.

Feuchtigkeit als Schadensursache

Wären feuchte Kellerwände nur ein optisches Problem, dann könnte eine Sanierung der Kelleraußenwände mit einem relativ geringen Aufwand behoben werden. Leider haben feuchte bzw. nasse Kellerwände einen erheblichen Einfluss auf die Bausubstanz des gesamten Gebäudes. Ein weiteres Problem bei bestehenden Gebäuden sind die oft aufwendigen zusätzlichen Maßnahmen bei der Instandsetzung – anders als bei Neubauten – und daher immer schwieriger durchzuführen. Neben den reinen Bauarbeiten können zusätzliche Maßnahmen zur temporären Lastabtragung und zur Sicherung der Bausubstanz erforderlich werden. Darüber hinaus ist eine beliebige Auswahl von Baustoffen oft nicht möglich, da die neu hergestellten Bauteile bauphysikalisch auf die vorhandenen Baustoffe abgestimmt werden müssen.

Auswirkungen auf das Gebäude

Ein feuchter Keller ist also nicht nur ein optisches Problem.

Substanzschäden

Eine schleichende Substanzzerstörung ist das große Problem. Feuchtes Mauerwerk ist erheblichen thermischen Belastungen ausgesetzt. So können bei Frost starke Hydrationsdrücke durch gefrierendes Wasser im oberflächennahen Bereich entstehen. Dies kann zu einer allmählichen Gefügezerstörung der Wand sowie zu Rissen und Steinschäden führen. Ein weiters Problem sind aggressive Substanzen, insbesondere gelöste Salze die bei eindringender Feuchte in die Wand migrieren. Durch chemische Reaktionen, verursachen die gelösten Salze, Druck durch Volumenvergrößerung auf das Mauerwerksgefüge. Bei ständiger Wiederholung, wird der Baustoff allmählich zermürbt. Ausblühungen und Abplatzungen sind Indizien dafür.

Wärmeverlust

Feuchtigkeit wirkt sich außerdem sehr negativ auf die wärmedämmenden Eigenschaften einer Wand aus. Baustoffe für Wärmedämmung verdanken ihre Besonderheit hauptsächlich ihrer Porosität. Durch das Eindringen von Kapillarfeuchte in die Poren, erhöht sich die Dichte und damit die Wärmeleitfähigkeit des Baustoffes. Sind die Poren mit Wasser gefüllt, geht die wärmedämmende Eigenschaft des Baustoffes fast vollständig verloren. Schon eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme kann die Wärmedämmung einer Wand sehr stark reduzieren.

Raumklima und Schimmelbefall

Trockene Baustoffe sind in der Regel hygroskopisch. Das heißt eine trockene Kellerwand kann Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und wieder abgeben. Eine nasse Kellerwand unterbindet diesen Vorgang und gibt im schlechtesten Fall die Feuchtigkeit in den Innenraum ab. Das wirkt sich wiederum negativ auf das Raumklima aus. In einem direkten Zusammenhang mit durchfeuchteten Wänden und dem Verlust der Wärmedämmung steht auch der Schimmelbefall. Die Wärmeleitfähigkeit des Baustoffes steigt durch die höhere Dichte an, die Wand wird dadurch kälter. Dies wiederum begünstigt die Kondensatbildung an der Wandoberfläche mit dem Resultat: Schimmelbildung!

Ursachen feuchter Keller

Um eine sinnvolle Instandsetzung des Kellers zu ermitteln, ist zunächst eine Anamnese erforderlich. Eine Feststellung der Schadensbilder, der Durchfeuchtung der Kellerwände und der tatsächlichen Ursachen ist unabdingbar für eine erfolgreiche Instandsetzung. Für diese erste Schadensaufnahme ist ein digitales Feuchtemessgerät nützlich. Grundsätzlich können die Feuchtemessverfahren unterteilt werden in: Direkte und indirekte Messungen. Die Verfahren unterscheiden sich erheblich. Ein direktes Messverfahren erfolgt durch kleine Bohrproben und aufwendigen Laboruntersuchungen – derzeit in der Baupraxis gängig sind die Darr-Methode und die CM-Methode.

Eine indirekte Messung erfolgt zerstörungsfrei mit einem digitalen Gerät, das den Feuchtigkeitsunterschied im Wandkörper misst. Eine Bestimmung des Feuchtegehaltes im Baukörper kann dabei nicht festgestellt werden. Bei salzbelasteten Konstruktionen sind Feuchtemessungen mit zerstörungsfreien elektrischen Handmessgeräten nicht anzuraten. Dies ist aber gerade bei Altbauten häufig anzutreffend. Für einen ersten Indiz – Wand trocken oder feucht – können die Geräte sehr gut helfen.

Horizontal aufsteigende oder vertikal eindringende Feuchte

Sichtbare Feuchtigkeitsschäden, die großflächig auftreten und vom Kellerboden zur Decke hin abnehmen, sind wohl das am häufigste auftretende Schadensbild. Die Ursache scheint schnell festgemacht zu sein. Aufsteigende Feuchtigkeit und damit eine fehlerhafte Horizontalsperre. Allerdings muss man hier die gesamte Situation in Betracht ziehen. Denn auch wenn die Feuchtigkeit offensichtlich kapillar in der Außenwand aufsteigt, bedeutet nicht, dass diese auch so eingedrungen ist. Wasser kann über eine intakte Sperrschicht gelangen und vertikal in die Kelleraußenwand eindringen. Eine fehlende Horizontalsperre muss auch nicht zwingend bedeuten, dass das Wasser kapillar aufsteigt. Die Kapillarwirkung einer Wand hängt viel mehr von der Porigkeit des verwendeten Baustoffes ab.

Wenn ein Abklingen des Schadensbildes dreiecksförmig zu den Innenwänden hin abnimmt, ist die Ursache meist eine defekte Vertikalsperre. Zeigt das Schadensbild hingegen eine durchgehende Feuchtstelle an Außen- und Innenwänden ist von einer fehlerhaften Horizontalsperre auszugehen.

Instandsetzungsmaßnahmen - Kellerabdichtung

Eine Abdichtung ist nicht völlig wasserdicht. Die Dichtigkeit ist vielmehr abhängig von der Schichtdicke der Abdichtung. Somit ist die Kenntnis der Wassereinwirkung auf das erdberührte Bauteil entscheidend für die Auswahl des Verfahrens sowie für die Art und Dicke der Abdichtungsschicht. Die verschiedenen Wassereinwirkungsklassen, verschiedenen Schichtstärken und Arbeitsgänge werden in der DIN 18533 (Teil 1 bis 3) Abdichtung von erdberührte Bauteilen, beschrieben.

Wassereinwirkungsklassen - Lastfall

Eine wesentliche Rolle für den Erfolg einer Sanierung ist die richtige Einordnung der Wasserbelastung, welche auf die erdberührten Bauteile einwirkt. Die DIN 18533 unterteilt in folgende Wassereinwirkungsklassen:

Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser

Von Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser darf nur ausgegangen werden, wenn sowohl der Baugrund bis zu einer ausreichenden Tiefe unterhalb der Abdichtungsebene wie auch das Verfüllmaterial der Arbeitsräume aus stark durchlässigen Böden besteht und die Unterkante der Abdichtungsebene mind. 50 cm oberhalb des höchsten gemessenen Grundwasserspiegels (HGW/HHW) liegt. Von einer geringen Wasserbeanspruchung kann auch bei weniger durchlässigen Böden (wie Ton, Schluff und Lehm) ausgegangen werden, wenn durch eine vorhandene und dauerhaft funktionstüchtige Dränage zu keinem Zeitpunkt aufstauendes Sicherwasser entstehen kann.

Drückendes Wasser

Wenn der Grundwasserspiegel höher als die Gebäudesohle (Bodenplatte) liegt, handelt es sich um drückendes Wasser aus Grundwasser. Das Gebäude steht somit im „Wasser“. Abdichtungen von außen sind nur unter erheblichem Aufwand (Grundwassersenkung etc.) und hohen Kosten umzusetzen. Eine Abdichtung von innen ist dann die bessere Lösung.

Kurzzeitig drückendes Wasser (aufstauendes Sickerwasser)

Bei wenig durchlässigen, bindigen Böden kann sich Sickerwasser vor dem Bauteil aufstauen. Das Aufstauen von Wasser kann vor allem bei längeren Niederschlägen und bei Gebäuden in Hanglage festgestellte werden. Die Abdichtung soll in diesem Fall gegen von außen drückendes Wasser und einer Dränage ausgeführt werden.

Kellerabdichtung von außen

Generell sollten die verschieden Produkte bei der Abdichtung von einem Systemhersteller verwendet werden, da die Produkte untereinander abgestimmt sind. Hierzu gibt es verschiedene Hersteller.

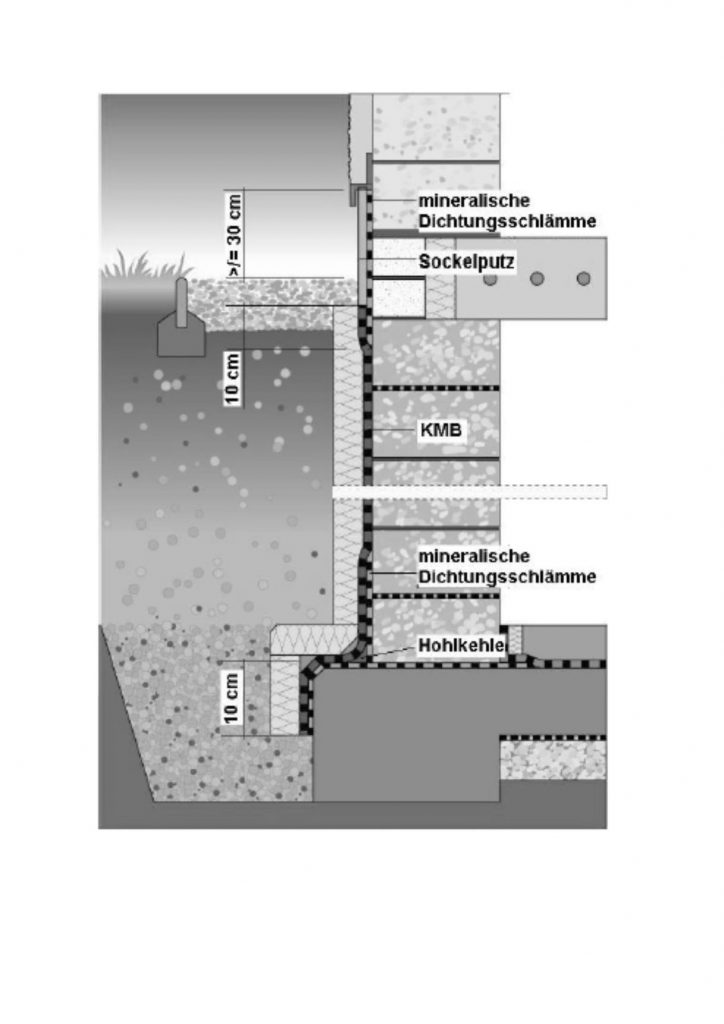

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC)

Die KMB-Richtlinie wurde 2018 in die PMBC-Richtlinie umbenannt. Bei Bodenfeuchte oder nicht drückendes Wasser ist die PMBC in mindestens zwei Aufträgen aufzubringen. Bei höheren Lastfällen ist nach Abschluss des ersten Auftrages eine Verstärkungseinlage einzuarbeiten. Die Temperatur muss zum Zeitpunkt der Bauausführung mindestens +5°C betragen. Weiter ist der Bitumenanstrich bis zum Erreichen der Festigkeit vor Regen zu schützen. Außerdem darf die Dickbeschichtung bis zur Durchtrocknung keinem Frost ausgesetzt werden. Vor dem Auftragen ist der Untergrund systemabhängig zu grundieren. Nachdem die Grundierung getrocknet ist wird die Dickbeschichtung entweder im Spritzverfahren oder als Spachtelung aufgetragen.

Dichtungsbahnen aus Bitumen und Polymerbitumen

Bitumenbahnen sind Verbundstoffe, die aus einem bitumengetränkten Trägermaterial bestehen. Die Trägereinlagen wirken als „Bewehrung“ im Bereich von Rissen und Fugen. Bitumenbahnen sind in der Regel auch für den höchsten Lastfall „drückendes Wasser“ zugelassen. Die Oberfläche ist weniger empfindlich als die einer Bitumendickbeschichtung. Die Bitumenbahn wird meist kalt selbstklebend oder im Flämm- oder Schweißverfahren, verklebt. Bei selbstklebenden Bitumenbahnen ist zu beachten, dass die Materialstäke meist dünner ist und daher bei drückendes Wasser nicht zulässig ist. Die Bahnen werden einlagig, in bestimmten Lastfällen, mehrlagig aufgebracht.

Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen

Als Alternative zu den reinen Bitumenbahnen werden Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen angeboten. Da Kunststoffbahnen empfindlich gegenüber mechanischen Beschädigungen sind, darf der Untergrund keine scharfen Kanten aufweisen. Zusätzliche Schutzstreifen sind an scharfen Übergängen sowie an den Ecken und Kanten anzubringen. Die Bahnen können meist auch bei Minustemperaturen verklebt werden. Die Kunststoffdichtungsbahnen werden lose verlegt oder auf dem Untergrund mit systembedingter Grundierung, verklebt. Mechanisch punktuelle Verankerungen mit Telleranker sind ebenfalls möglich. Die Verklebung an den Stößen erfolgt üblicherweise einlagig mit Überlappung. Auch diese sind durch die dünne Materialstärke im Vergleich zu Bitumenbahnen, für drückendes Wasser nicht zugelassen.

Dichtungsschlämme

Mineralische Dichtungsschlämmen sind zementgebundene Beschichtungen, welche aus Feinsanden und Kunststoffen bestehen. Unter Zugabe einer genau definierten Menge Anmachwasser wird eine „schlämmbare“ und somit leicht verarbeitbare Konsistenz erlangt. Durch Kunststoffvergütungen ist es möglich, die eigentlich starre Dichtschlämme flexibler zu machen. So unterscheidet man mineralische (starre) Dichtungsschlämmen und flexible Dichtungsschlämmen. Die mineralischen Dichtungsschlämme (MDS) lässt sich je nach Trockendichte auch für den Lastfall „drückendes Wasser“ verwenden.

In Verbindung mit einer KBM verhindert die Dichtschlämme eine rückwärtige Durchfeuchtung der PMBC bei im Mauerwerk enthaltener Restfeuchte und bildet gleichzeitig einen geeigneten Untergrund für die Bitumen-Dichtbeschichtung.

Dämmung und Schutzschicht

Grundsätzlich muss die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen ausreichend geschützt werden. Wenn eine Kombination von Wärmedämmung und Schutzschicht vorgesehen ist, werden Perimeterdämmung verwendet. Da Bauteile mit Kontakt zum Erdreich gedämmt werden, sind die Anforderungen an eine solche Dämmung wesentlich höher als die an einer Innendämmung oder an einer reinen Dämmung für ein Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS). Einige Hersteller und Dämmmaterialien sehen einen zusätzlichen Anfüllschutz vor. Dieser wird vor der Dämmung zum verfüllenden Erdreich angebracht. In den meisten Fällen kommt für den Anfüllschutz eine Noppenbahn zum Einsatz.

Kellerabdichtung von innen

Generell ist eine Kellerabdichtung bzw. Außenwandabdichtung von innen nicht empfehlenswert. Aus bauphysikalischer Sicht können nur Nachteile genannt werden. Die eigentliche Schadensursache – Feuchtigkeit, Frost und Salze in der Wand – bleiben weiterhin bestehen. Außerdem ist die Wärmedämmung des Mauerwerks durch die feuchte Wand nicht mehr sichergestellt.

Sinnvoll kann so ein Vorhaben nur sein, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich oder eine Instandsetzung gemessen am Restwert der Restlebensdauer des Gebäudes unwirtschaftlich ist. Für diesen Fall werden die Wandflächen von innen mit einer mineralischen Dichtschlämme im Schlämmverfahren oder als Spachtelung angebracht. Die erforderlichen Trockenschichtstärken und Arbeitsgänge sind dabei den Herstellerangaben zu entnehmen.

Nachträgliche Horizontalsperre

Eine nachträgliche Horizontalsperre kommt in Betracht, wenn aufsteigende Feuchtigkeit in der Kelleraußenwand vorliegt. Ob eine Sperrschicht bei einem Altbau eingebaut wurde lässt sich in der Regel dadurch erkennen, indem eine Fuge im Mauerwerk ausgekratzt wird. Die bitumenhaltige Pappe sollte in den unteren Fugen zu finden sein. Fehlt diese ist eine Horizontalsperre als Unterbrechung des kapillaren Wassertransports innerhalb einer Wand mithilfe einer sperrenden Schicht durch den Wandquerschnitt herzustellen.

Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche in mechanische und chemische Verfahren eingeteilt werden. Nachteil bei allen genannten Verfahren ist der Aufwand an den notwendig begleitenden Maßnahmen. So ist ein Freilegen der Kelleraußenwand meist erforderlich, um einen dichten Anschluss zwischen vertikaler Außenabdichtung und horizontaler Abdichtung herstellen zu können.

Bei den mechanischen Verfahren wird durch einen mechanischen Eingriff eine nachträgliche Sperrschicht eingebracht. Zu den mechanischen Verfahren zählen Maueraustausch, Mauersäge, Bohrkernverfahren und das Chromstahlblechverfahren. Bei den chemischen Verfahren handelt es sich um Injektionsverfahren, die vom Wirkungsgrad weniger abdichtend sind als die mechanischen Verfahren, dafür aber nicht in die Statik des Gebäudes eingreifen.