Der Dachausbau mit Trockenbau ermöglicht es, ungenutzte Dachräume in Wohnraum umzuwandeln. Dabei gibt es verschiedene Baumaterialien und technische Möglichkeiten zur Auswahl. Vor Beginn eines solchen Projekts ist es wichtig, die Kosten genau zu kalkulieren und sicherzustellen, dass alle baurechtlichen Anforderungen und Genehmigungen eingehalten werden. Die Dachkonstruktion muss auch bauphysikalischen Anforderungen wie Wärme- und Kälteschutz, Schallschutz und Brandschutz entsprechen. Durch den Einsatz von Dämmstoffen kann die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert werden.

Dachgeschoss

Eine Modernisierung des Hauses oder im Zuge einer energetischen Sanierung bieten eine hervorragende Gelegenheit, mehr Wohnraum durch

Grundlagen und Gedanken

Grundlage für ein reibungsloses Umbauprojekt ist die vorherige Kostenermittlung. Der angestrebte Eigenbeitrag ist dabei nicht zu optimistisch einzukalkulieren. Hier sollten fachliche Kenntnisse, handwerkliche Fertigkeiten und richtiges Equipment wirklich real eingeschätzt werden. Folgeschäden an der vorhandenen und neuen Bausubstanz und damit auch erhebliche Folgekosten können dadurch vermieden werden. Außerdem sind die große Menge an baurechtlichen und genehmigungspflichtigen Anforderungen, sowie konstruktiver, bauphysikalischer und statischer Kenntnisse und Voraussetzungen nicht zu unterschätzen. Bei Berücksichtigung aller aufgezeigten Überlegungen kann sich ein solches Ausbauprojekt wirklich lohnen.

Konstruktive Vorbemerkung

Dachkonstruktionen haben neben der vorrangigen Aufgabe der Niederschlagsableitung, alle Funktionen einer Außenwandkonstruktion zu erfüllen, sobald ein Aufenthaltsraum angrenzt. Gerade bei historischen Gebäuden ist diese Doppelfunktion selten anzutreffen. Die zur Verfügung stehenden Baustoffe waren zur Erfüllung dieser Aufgabe nicht gut geeignet. Daher ist es wichtig, vor einer Entscheidung das komplizierte zusammenhängende System unterschiedlicher Bauteile zu verstehen und zu bewerten. Außer der statischen Standsicherheit sind auch bauphysikalische Anforderungen an Wärme-, Schall-, Brand- und Feuchteschutz zu berücksichtigen.

An eine Dachfläche, die an einen Aufenthaltsraum anschließt, werden folgende Anforderungen gestellt:

- Wärme- und Kälteschutz

- Sonnenschutz

- Regen,- und Winddicht

- Feuchteausgleichs- und Sorptionsvermögen der bekleideten Baustoffe auf der raumzugewandten Seite der Konstruktion

- Verhinderung der Anreicherung von Feuchtigkeit im Bauteil

Rechtliche Voraussetzungen

Die ersten Schritte bei solch einem Vorhaben ist die Klärung der rechtlichen Fragen. Anzumerken ist, das Baurecht Länderrecht ist und somit von Bundesland zu Bundesland verschieden ist. Folglich lässt sich kein, für jeden Bauort verbindliches Regelwerk zitieren.

Generell gilt die Planung – und bauordnungsrechtlichen Anforderungen der Landesbauordnung, das Baugesetzbuch und Anforderungen des Denkmalsschutzes. Außerdem gelten:

- seit dem 1. November 2020 das neue Gebäudeenergiegesetz GEG. Es ersetzt das bisherige Energieeinsparungsgesetz EnEG, die bisherige Energieeinsparverordnung EnEV und das bisherige Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG und führt damit alle energetischen Anforderungen in einem modernen Gesetz zusammen.

- zutreffende aktuelle Normen wie DIN 4102 Brandschutz, DIN 4108 Wärmeschutz und DIN 4109 Schallschutz.

Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet und mit Tageslicht belichtet werden können. Sie müssen Fenster mit einem Rohbaumaß der Fensteröffnungen von mindestes 1/8 der Nettogrundfläche des Raumes haben. Der Mindestabstand von Dachflächenfenstern von Gebäudetrennwänden / Brandwänden beträgt nach 1,25 m.

Dachausbau

Dämmung

Die erforderlichen Wärmedämmmaßnahmen sind entsprechend des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der DIN 4108 auszuführen.

Eine Wärmedämmung ist an fast allen Baugliedern im Dach, je nach konstruktiven Voraussetzungen vorzunehmen. Die Dämmschicht kann dabei zwischen den Sparren, auf der Dachhaut als Aufdachdämmung oder einer Kombination aus beiden, liegen. Sofern die Dacheindeckung noch intakt ist und keiner Erneuerung bedarf, ist eine nachträgliche Zwischensparrendämmung die einfachste und kostengünstigste Methode, ein Dach zu dämmen. Vorausgesetzt die Sparrenhöhe ist ausreichend, um die Mindestdämmstärke unterzubringen. Ist dies nicht der Fall muss durch „aufdoppeln“, oder durch eine zusätzliche Dämmschicht unterhalb der Dachkonstruktion, die Mindestdämmstärke hergestellt werden. Der erforderliche U-Wert bei Sanierungen von Bestandsdächern beträgt 0,24 W/ (m²K). Den U-Wert mit entsprechenden Schichtenaufbau kannst du hier berechnen.

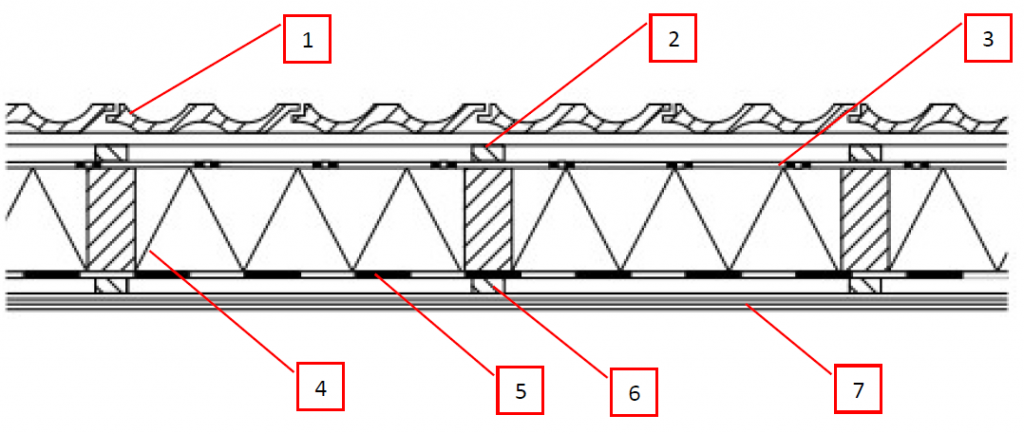

Aufbau eines Daches mit Zwischensparrendämmung und Unterspannbahn:

- Dacheindeckung

- Dachlattung (Lattung, Konterlattung)

- Unterspannbahn (Regen, Wind, Schmutzdicht)

- Sparren/Zwischensparrendämmung

- Dampfbremse

- Konterlattung

- Deckenbekleidung

Eine funktionierende Luft – und Winddichtigkeit der Bauteilflächen und der Dampfbremse ist wesentlich für die Wahrung des Feuchteschutzes. Feuchteschäden können vor allem dann auftreten, wenn Dampfbremsen fehlerhaft angeordnet, schadhaft sind oder ganz fehlen. Auch Wärmebrücken und Undichtigkeiten in Fugen und Anschlussbereichen führen zu Schäden. Das Tückische an der Sache ist, dass Undichtigkeiten in der Gebäudehülle erst dann bemerkt werden, wenn nach Monaten oder gar Jahren die ersten Feuchte oder/ und Schimmelerscheinungen an den Wänden auftreten.

Dampfbremse

Dampfbremsen sind Materialien, die in einem bestimmten Anwendungsfall die Wasserdampfdiffusion sicher unterbinden. Der sd-Wert gibt die Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke an. D.h. wie die Fähigkeit eines Baustoffs, Bauteils oder einer Beschichtung zur Durchlässigkeit von Wasserdampf im Vergleich zu einer äquivalenten Luftschichtdicke ist. Eine Dampfbremse hat einen sd-Werte zwischen 0,5 m < sd < 1.500 m. Eine Dampfsperre muss einen sd > 1.500 m gewährleisten. Beispiel: Bitumen-Dampfsperrschweißbahn, sd>1500 m = dampfsperrende Wirkung. Generell ist eine Dampfbremse ausreichend. Diese ist unteranderem leichter einzubauen und führt seltener zu Problemen. Nur in besonderen Fällen ist die Dampfsperre der Dampfbremse der Vorzug zu gewähren. Dies gilt bei sehr starker Wasserdampfentwicklung in speziell genutzten Räumen wie z.B. Schwimmbädern. Beide müssen immer auf der Warmseite, d. h. auf der Rauminnenseite des Bauteils angeordnet werde

Innenverkleidung

Um Wärmebrücken zu vermeiden, darf an den Übergängen der Dachschräge zu anderen Bauteilen, wie Kehlbalkendecke, Abseitenwand oder Kniestock, Trenn – und Giebelwände die Wärmedämmung nicht unter – oder durchbrochen werden. Die Dampfbremse wird zur Gewährleistung der Luftdichtigkeit über Eck gezogen und mit Dichtungsbänder und Stoßüberlappung verklebt.

Dachfenster

Dachflächenfenster werden für ausgebaute Dachgeschosse verwendet, wenn Dachgauben oder Dachaufbauten durch Bausatzungen nicht zulässig oder zu kostenaufwendig sind. Die Fenster werden in verschiedenen, auf die Sparrenabstände und Dachneigung abgestimmte Formate geliefert. Dabei wird in drei Grundarten unterschieden:

Für die Reinigung sind Schwingfenster am günstigsten. Allerdings stören Schwingfenster im Innenraum, wenn sie geöffnet sind. Daher werden heute meist eine Kombination von Klapp-Schwingfenster eingebaut. Verschiedenste Zusatzausstattungen, wie Sonnenschutz-Jalousetten, oder -Markisen, Verdunklungsrollos, Fliegengitter uvm., machen aus Dachflächenfenster perfekte Bauelemente für den Ausbau.

- "Wichtig ist, dass bei der Wahl des Dachflächenfensters die Konstruktion des Dachstuhls mitberücksichtigt wird. So kann beispielsweise bei einem Sparrendach nicht ohne weiteres ein Sparren ausgebaut und ein Wechsel eingezogen werden um ein größeres Fenster einbauen zu können."

Trockenbauwand

Für Innenwände kommen theoretisch Ziegelmauerwerk, Kalksandsteine, Leichtbeton, Lehmbauwände, Platten aus Holzwerkstoff und Gipskarton zum Einsatz. Praktisch durchgesetzt haben sich aber auf Grund einer Vielzahl von Vorteilen, vor allem aber wegen der guten Dämmeigenschaften, des geringen Gewichts und der relativ einfachen Verlegetechnik die Trockenbauwände. Ferner können Wände in Trockenbauweise meist selbst montiert werden. Derartige Trennwände mit Beplankungen aus Gipskartonplatten sind in DIN 18183 genormt. Die Unterkonstruktionen bestehen aus verzinkten Stahlprofilen. Dabei sind die UW-Profile für Decken- und Bodenanschlüsse, die CW-Profile für die „Ständer“ vorgesehen. In die Wandhohlräume werden zur Schalldämmung Platten aus Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle) eingebracht. Dabei gilt: Je höher der Füllgrad des Hohlraumes ist, desto höher ist die Verbesserung der Schalldämmung. Durch mehrlagig Beplankung kann der Schallschutz ebenfalls verbessert werden.

Fußboden

Für Fußböden im Dachraum haben sich unteranderem Estrichplatten aus Gips und Holzwerkstoffe, sprich Trockenestriche, bewährt. Welcher Trockenestrich zum Einsatz kommt ist abhängig von der Tragfähigkeit und Zustand der Decke. Diese besteht in den meisten Fällen aus einer Holzbalkendecke.

Trockenestriche haben gegenüber Zementestriche den Vorteil, dass diese leichter und vor allem ohne Feuchteeintragung meist selbst eingebaut werden können. Nachteil bzw. problematisch ist die Schaffung einer ebenen Bodenfläche, besonders im Altbau. Allerdings gibt es hierzu Perliteschüttungen die neben der Aufgabe der Trittschalldämmung auch Unebenheiten ausgleichen können.

Zementestriche werden nass eingebaut und benötigen daher eine dicht verschweißte Unterlagsbahn um die Holzteile vor Durchfeuchtung zu schützen. Die gebräuchlichsten, wenn auch sehr unterschiedlich in der Anwendung sind Zementestriche und Fließestriche. Der Estrich darf wegen der Tittschallbeeinträchtigung nicht mit anderen Bauteilen in Verbindung kommen. Die Trittschalldämmung wird mit Mineralfaserplatten zweilagig verlegt, hergestellt. Nach Erreichen der Normfestigkeit (28 Tage) kann der weitere Fußbodenaufbau individuell erfolgen. Wichtig ist darauf zu achten, dass der Estrich keinesfalls zu schnell austrocknet, da es dadurch zu Schwindrissen und „aufschüsseln“ kommen kann die auch den aufgebrachten Belag, z. B. Fliesen in Mitleidenschaft ziehen kann.